Hace justo dos siglos, el hemisferio norte se quedó sin verano. Un súbito trastorno climático desencadenó un enfriamiento general que obligó a unos viajeros ingleses a pasar sus vacaciones suizas en una villa de Ginebra. En aquel grupo de amigos estaba la escritora Mary Shelley. Confinados por el mal tiempo, decidieron, para entretenerse, escribir historias de horror, una de las cuales haría época: Frankenstein.

En 1816, el tiempo se volvió loco. Las heladas arruinaron los cultivos en Europa, y en Norteamérica, la sequía hizo otro tanto; en ambos lugares faltaron alimentos. En Asia se alteró el ciclo del monzón, dando lugar a devastadoras inundaciones. Los caminos se poblaron de refugiados climáticos, campesinos hambrientos que mendigaban comida. El frío no remitió siquiera al aproximarse la temporada estival. Hubo nevadas hasta mediados de junio ¡y en Roma cayó nieve rosa! El trastorno climático dejó al hemisferio norte sin verano, y tuvo otro impacto menos conocido: sirvió de catalizador de una de las obras literarias más influyentes de la modernidad.

Actualmente se sabe que la culpa del desbarajuste la tuvo el volcán Tambora de Indonesia. La erupción ocurrida el año anterior –la más grande de la que existe registro– expulsó a la atmósfera miles de millones de toneladas de gases y cenizas suficientes para oscurecer el cielo y bloquear la luz solar. Meses más tarde, cuando las partículas eyectadas alcanzaron la estratosfera, provocaron un descenso medio de las temperaturas de 2 ºC en la superficie terrestre: un efecto invernadero al revés.

Esa explicación era desconocida para los cinco viajeros ingleses que en junio de 1816 se habían reunido en Suiza con el ánimo de gozar de unas vacaciones recorriendo los sublimes paisajes alpinos. Les bastaba con ver la cortina de lluvia intercalada entre los gélidos días plomizos para darse cuenta de que en esas condiciones resultaba imposible el disfrute de sus panorámicas, así como las excursiones y paseos. Optaron entonces por refugiarse en Villa Diodati, una mansión próxima al lago Lemán.

Todos eran tipos representativos del romanticismo inglés: Lord Byron, el poeta genial y extravagante; su médico John Polidori; Percy B. Shelley, no menos genial poeta; y su esposa, Mary, hija del filósofo radical William Godwin y de la precursora del feminismo Mary Wollstonescraft; a quien acompañaba su hermanastra Claire Clairmont, la amante “un poco demoníaca” de Byron, al decir de este.

Escena de la película ‘Remando al viento’ (1988), de Gonzalo Suárez, en la que Lizzy McInnerny interpretaba a Mary Shelley.

No era la mujer de Shelley una chica convencional. Su madre había muerto de parto, por lo que apenas la conoció. Ninguneada por su madrastra, se refugió en la lectura y la escritura. La inmensa biblioteca de su padre y el ambiente intelectual que este mantenía en casa le ayudaron a formarse una notable inteligencia al modo autodidacta. A los 16 años, se enamoró locamente de Shelley y huyó con él.

Cinco amantes de la literatura y la ciencia

Los primeros días en Villa Diodati se dedicaron a largas disquisiciones al calor del hogar. Se habló de lo humano y lo divino, y del origen de la vida. Los cuatro estaban familiarizados con los debates científicos del momento.

Shelley había estudiado química en Oxford y hubiera brillado en esta materia de no haberse dedicado a la poesía; Byron seguía las novedades en astronomía y cosmología; Polidori acreditaba una formación en ciencias en la Universidad de Edimburgo; y Mary –que tenía 18 años– conocía la electroquímica gracias a las conferencias del amigo de su padre, sir Humphry Davy.

Aburrido, Byron propuso que cada uno escribiera una historia sobrenatural. Una excelente recreación del episodio la ofrece la película de Gonzalo Suárez, Remando al viento. Los tres varones acabaron sus textos enseguida: dos poemas y un cuento de vampiros. Mary se tomó catorce meses para terminar el suyo, titulado Frankenstein o el Prometeo Moderno. Fue el que hizo época.

Acerca de la novela y su trasfondo han corrido ríos de tinta. Se ha subrayado que Mary estaba embarazada mientras escribía, y que sus páginas reflejan el miedo a gestar un hijo deforme (el término “monstro”, dice Covarrubias, se aplica al parto contra natura, “como nacer el hombre con dos cabeças, quatro brazos, y quatro piernas”). Pero la interpretación psicológica no agota la riqueza de la obra.

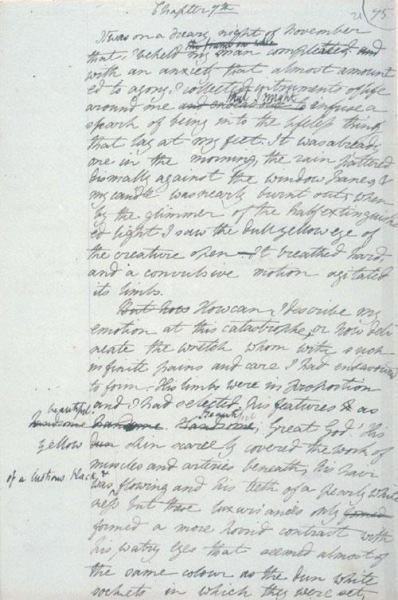

Página manuscrita de ‘Frankenstein’, de Mary Shelley, perteneciente al cuaderno donde comenzó su novela en el verano de 1816, con correcciones de Percy Bysshe Shelley. © Bodleian Library, University of Oxford

No faltan en ella elementos anecdóticos, como el nombre “Frankenstein”, que Mary tomó del castillo alemán homónimo. Otros aspectos se ligan al contexto histórico, como la fascinación por las disecciones y los ladrones de cadáveres (no había suficientes en las morgues para atender las demandas de los anatomistas). Además, por supuesto, de la gran obsesión del romanticismo inglés: la Revolución Francesa.

Vida artificial y rebelión romántica

La tragedia de los líderes que liberaron las energías violentas de las masas que acabarían por volverse contra ellos constituye el subtexto de la novela. E, impregnándolo todo, la doctrina biológica del hálito vital que anima a los seres vivos, el acicate de los primeros intentos por demostrar científicamente la existencia del alma. Con tales materiales la escritora urdió una historia sobre la creación de vida artificial con eje en la rebelión romántica contra el orden establecido y sus tabúes.

Algunos de esos rasgos se mantienen en el Frankenstein popularizado por la cultura de masas, junto a otros introducidos por las adaptaciones teatrales y cinematográficas. Estas hicieron de Víctor Frankenstein un sabio loco de manual, cuando Mary Shelley lo pinta como un erudito reflexivo lleno de amor a la humanidad. La sencilla mesa quirúrgica del libro se convirtió en la pantalla en un siniestro laboratorio donde la electricidad roba el protagonismo.

El monstruo, una criatura racional cuyo lúcido soliloquio ocupa gran parte de la novela, fue degradado a un ser salvaje y balbuceante. Al quitarle la palabra, las versiones amputaron una dimensión fundamental del texto: el punto de vista del producto de la creación científica, otro héroe romántico como Víctor, Prometeo o el Ángel Caído.

Las sucesivas mutaciones del mensaje original ofrecen un valioso muestrario del cambio de las percepciones sociales sobre los científicos, la ciencia y la tecnología.

Un monstruo que habla de nuestros miedos

Si la novela expresa una crítica al espíritu fáustico del romanticismo y retoma la pregunta por la naturaleza humana planteada en Los viajes de Gulliver, los Frankensteins del cine rezuman el miedo a la amoralidad de una ciencia indiferente a las consecuencias de sus hallazgos y manipulaciones; en definitiva, los temores de la sociedad del riesgo. Lo que se mantiene inmutable es su contribución a la nueva forma artística, la ciencia ficción, a la que aportó, entre otras cosas, el tópico del autómata sublevado contra su creador.

El Frankestein más popular es el interpretado por Boris Karloff en la película de James Whale de 1931.

Nos hemos ido lejos del cónclave en Villa Diodati. Resta por contar cómo acabó el asunto. A finales de agosto, los Shelley emprendieron el regreso a Inglaterra junto con Claire, a la sazón embarazada por Byron. A Mary le tocaba rematar el relato bosquejado en las vacaciones. Y en 1818, cuando las cenizas se habían depositado sobre la superficie del planeta y el clima volvía a la normalidad, publicó su fantasía de horror y anticipación científica, el fruto tardío “del año que no hubo verano”.